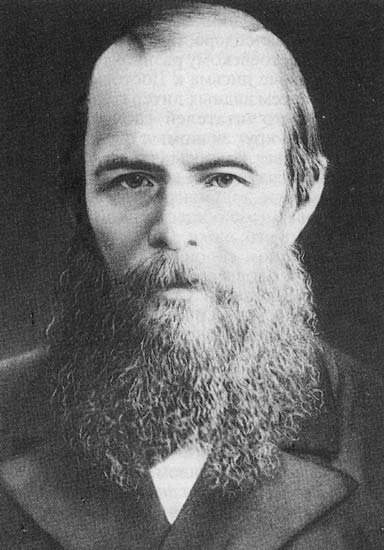

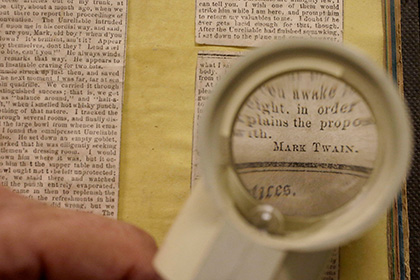

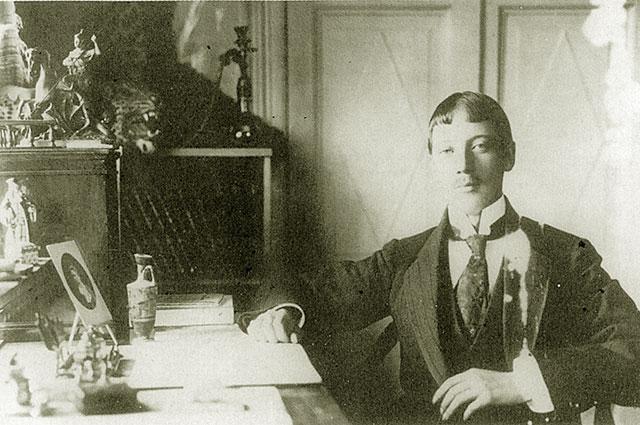

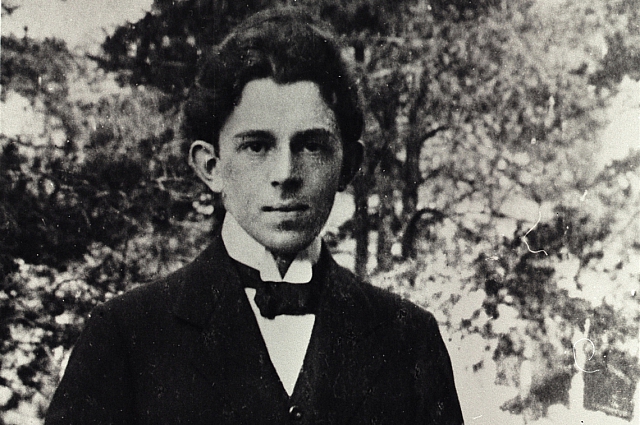

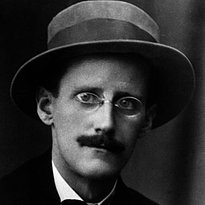

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский

Маяковский в 15-летнем возрасте выжигал по дереву и раскрашивал пасхальные писанки. Материальное состояние семьи после смерти отца было плачевным. В связи с этим поэту пришлось уйти из гимназии. В 1911 году, после знакомства с Давидом Бурлюком, Маяковский впервые начал выступать со стихами и докладами, ездить по стране. Корней Чуковский вспоминал: «Мало кому известно, что Маяковский в те годы чрезвычайно нуждался.[…] В его комнате единственной, так сказать, мебелью был гвоздь, на котором висела его желтая кофта […] Обедал он едва ли ежедневно».

С 1912 года выходят сборники Маяковского, он сотрудничает с журналами и газетами, пишет пьесы, очерки, киносценарии, выступает режиссером и актером, редактором журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», организует футуристические группы, работает как художник и поэт в Российском телеграфном агентстве («РОСТА»), занимается агитками и рекламой – вплоть до 1930 года. По данным шведского литературоведа Бенгта Янгфельдта, Маяковский зарабатывал почти в 13 раз больше, чем простой рабочий. Творческий успех и признание власти позволяли поэту содержать несколько семей, и при этом – жить на широкую ногу.

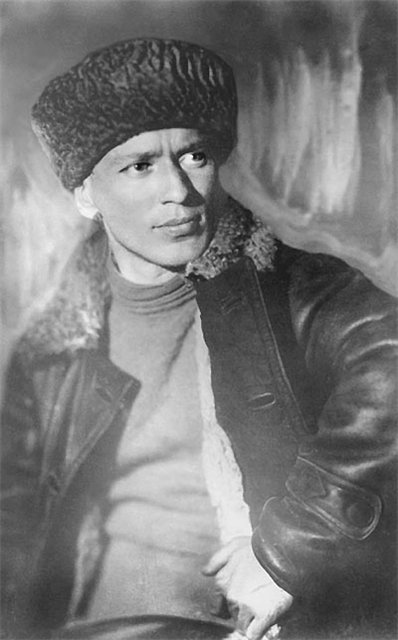

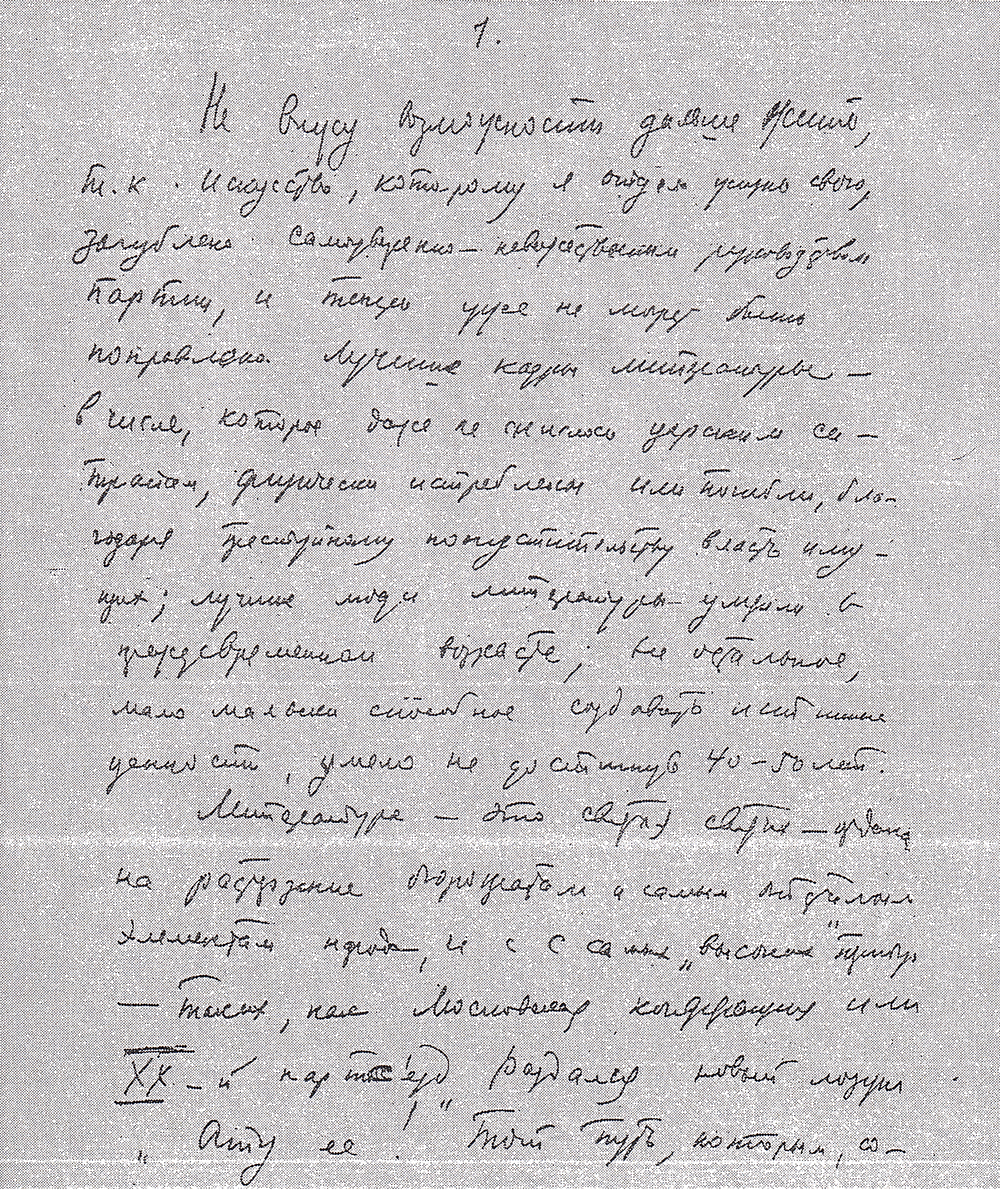

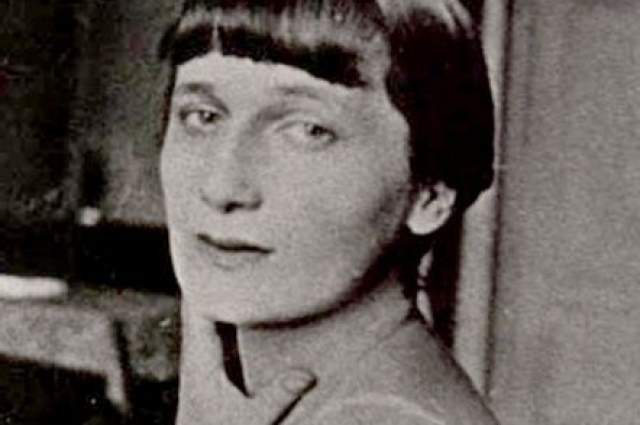

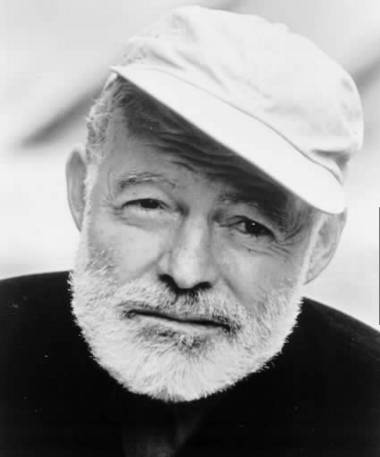

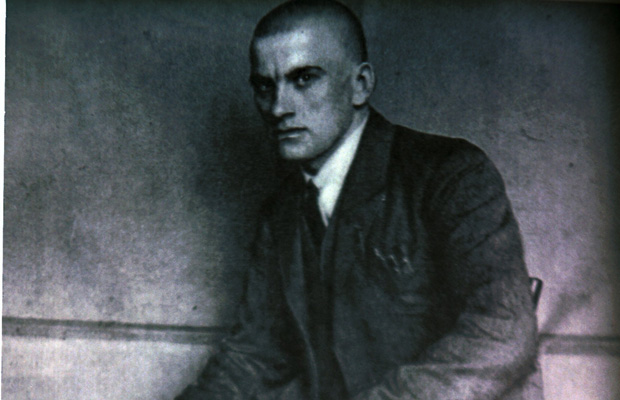

Марина Цветаева

Марина Цветаева

Марину Цветаеву в 1918 году устроили на службу в Народный Комиссариат по делам национальностей, где она составляла архив газетных вырезок в течении 5,5 месяцев, - первый и последний опыт работы вне литературы. В революционной России семья жила впроголодь, но и в эмиграции пришлось не легче. Кроме писательской стипендии (600 крон в месяц), выдаваемой чехами, был еще небольшой заработок от публикации стихов (1 франк/строчка) и от выступлений.

Алексей Эйснер писал: «…Аля, дочь Марины Ивановны, вязала шапочки, Сережа что-то получал, вместе они наскребали, наверно, 2 тысячи на полунищую жизнь». Друзья даже создали комитет в поддержку поэта. Вернувшись на родину, Цветаева зарабатывала малые средства переводами. Просила место судомойки в писательской столовой, но не получила его. Незадолго до смерти она писала в дневнике: «Я отродясь, как вся наша семья – была избавлена от этих двух понятий: слава и деньги… Деньги? Да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их – нет… Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну – и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется?.. Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть – деньги».

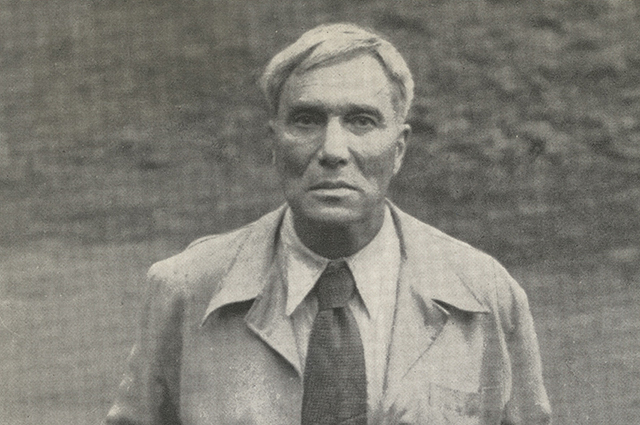

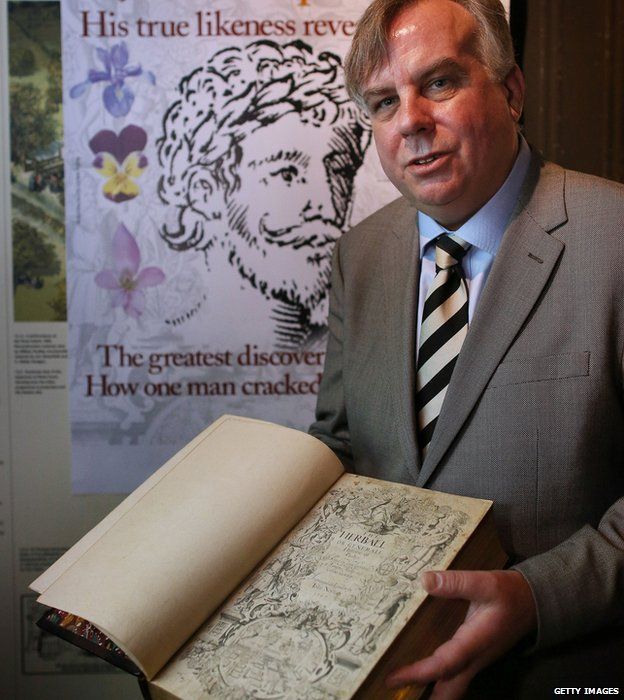

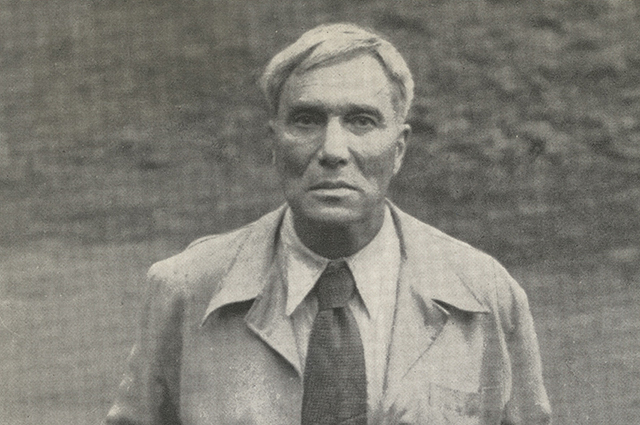

Борис Пастернак

Борис Пастернак

Пастернак в 1916 году работал на заводе помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности. До этого давал частные уроки. После – лихорадочно искал источник постоянного заработка. С 1923 года, живя в полунищите, он занимался переводами неизвестных немецких поэтов, чьи стихи приводили его в уныние, составлял библиографию зарубежных откликов на смерть Ленина, писал детские стихи. Платили ничтожно мало.

К 1927 году Пастернак – уже известный поэт. В издательствах он сразу оговаривает сумму гонорара (не ниже чем по три рубля за строчку – минимальная планка по тем временам). К концу 30-х годов он обращается к прозе и переводам, которые вскоре станут основным источником дохода. Жена поэта, Зинаида Пастернак, вспоминала: «Он зарабатывал очень много, но бриллиантов я не нажила», на его иждивении жили первая жена с сыном, друг Табидзе, Ахматова, родственники Цветаевой.

Последние годы поэта были омрачены травлей и нуждой. От Нобелевской премии ему пришлось отказаться. К тому времени доходы от публикации текстов Пастернака за границей составляли более миллиона долларов, о чем он не знал. Гонорары из-за рубежа в СССР не пропускали, а когда пропустили, поэта уже не было в живых.

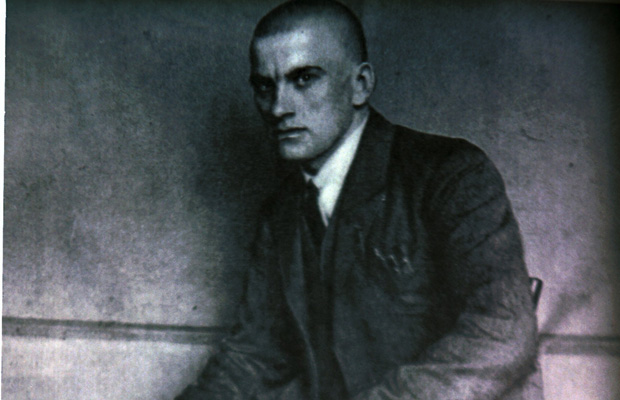

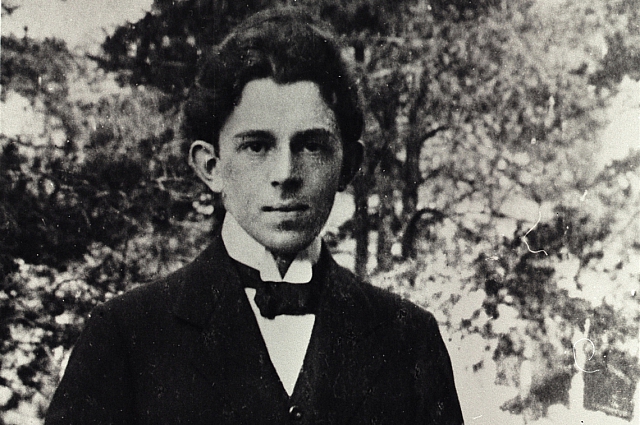

Осип Мандельштам

Осип Мандельштам

Мандельштам после 1917 года работал в Наркомпросе заведующим сектором эстетического развития отдела реформы школы, сотрудничал с газетами, занимался изнурительными переводами, в «Московском комсомольце» на протяжении трех лет был литературным консультантом.

В 1927 году он заключил два договора: на публикацию итоговой книги стихов и сборника статей, гонорар с которых позволил ему совершить путешествие на Кавказ. Вернувшись в 1930 году, он просил дать ему комнату, но получил отказ. «Жить, в общем, было не на что: какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания» - писала Ахматова. Когда же поэт получил квартиру в Москве, то жил там недолго, ибо за нее нужно было платить. Приходилось гостить у друзей.

Поэтесса Надежда Вольпин признавалась, что Мандельштам зарабатывал больше всех знакомых ей переводчиков, но с деньгами обращаться не умел, мог в самые голодные дни сменять пайковый хлеб на сладкое, а потом голодать. В 1932 году за «заслуги перед русской литературой» ему назначили пожизненную пенсию в 200 рублей в месяц. В то время он много писал, но печататься уже было невозможно.

В 1934 году поэта арестовали за эпиграмму на Сталина и другие стихи, отправили в ссылку на Урал, затем перевели в Воронеж – до 1937 года семья живет почти нищенски, изредка получая мелкие заработки (в театре, газете) и небольшую помощь от друзей. Надежда Яковлевна, жена поэта, вспоминала: «Иногда мне казалось, что жить уже больше нельзя, что невыносимо… А Ося вдруг говорил: «Почему ты думаешь, что ты должна быть счастлива?» Это удивительно помогало, и до сих пор помогает».

Интересно, что только один поэт, принадлежащий старшему поколению, работал на протяжении всей жизни – это Иннокентий Анненский. Младшее же поколение, в основном, делало ставку на переводы и все остальное, перебиваясь в сложные годы скромными заработками, которыми дарила их литература.

Ольга Надточий