Многие известные литературные произведения имеют свои секреты и тайные истории. И порой читать о них не менее интересно, чем сами книги.

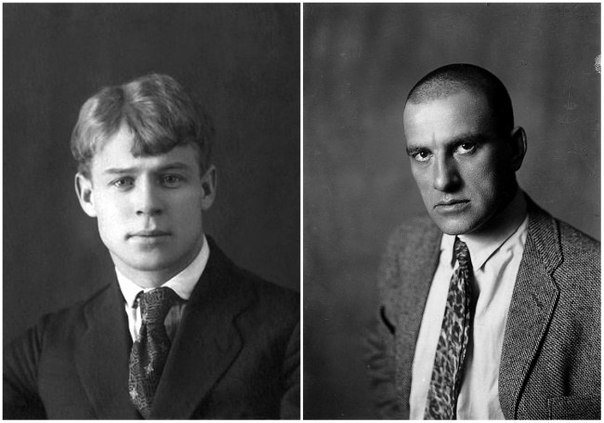

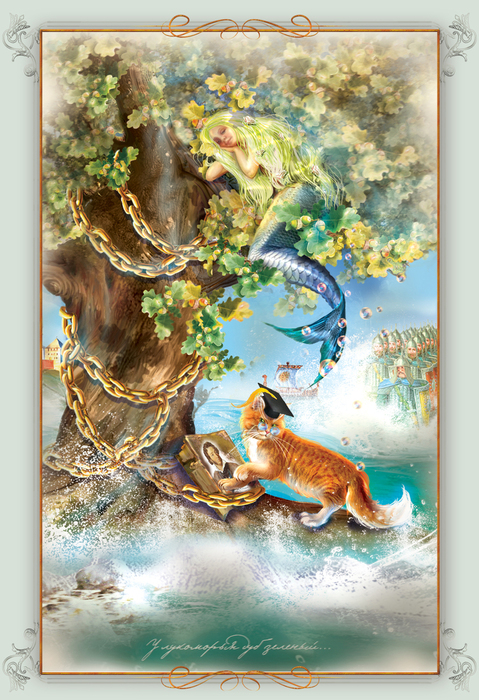

Александр Сергеевич Пушкин

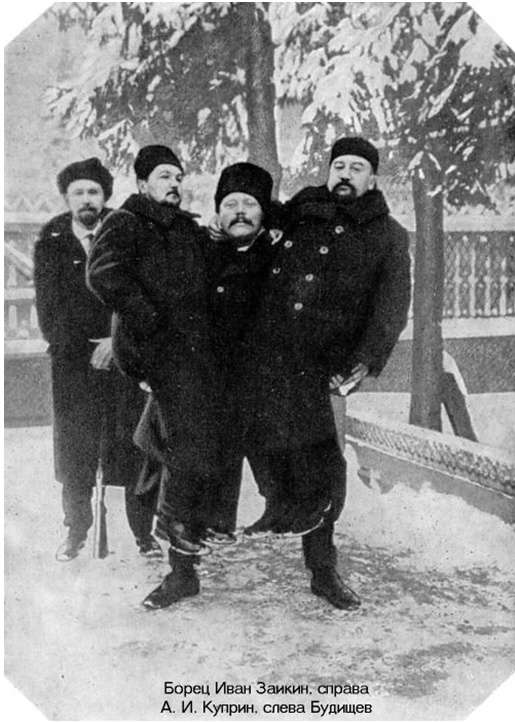

Вы никогда не задумывались, почему у Пушкина «русалка на ветвях сидит»? Образ русалки, которая наполовину женщина, наполовину рыба, — это наследие западноевропейской культуры. Мы привыкли представлять русалку с рыбьим хвостом, однако западная русалочка и русалочка из русского фольклора — совершенно разные персонажи. Чаще всего русалочку в русской традиции изображают как дородную, красивую, молодую женщину с бледным лицом и с длинными зелеными волосами. Главное ее развлечение — сидеть на ветках деревьев и расчесывать свои волосы.

Маленький принц

Антуан де Сент-Экзюпери

Все герои сказки имеют своих прототипов. Образ самого принца глубоко автобиографичен — это Экзюпери в детстве. Роза, которую Маленький принц любит и охраняет, — его красивая, но капризная жена, латиноамериканка Консуэло. А Лис — это Сильвия Рейнхардт, хороший друг Экзюпери, которая помогала ему в трудные времена.

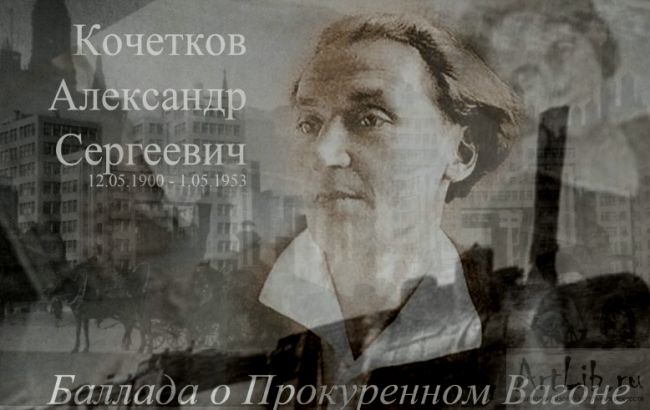

Таинственный остров

Жюль Верн

Известно, что Жюль Верн обычно писал свои романы, основываясь на собственных научных знаниях. Но в «Таинственном острове» он намеренно умолчал одну деталь: в описании способа изготовления нитроглицерина для подрыва гранитной скалы не хватало катализатора (платина), без которой вся эта затея ни за что бы не сработала

Али-Баба и сорок разбойников

Знаменитая фраза «Сезам, откройся» в переводе на русский язык должна была звучать как «Кунжут, откройся».

Алиса в Стране чудес

Льюис Кэрролл

Персонажи Шляпник и Мартовский Заяц происходят из двух английских поговорок: «сумасшедший, как шляпник» и «сумасшедший, как мартовский заяц». Поговорка о шляпнике связана с тем, что в старину при изготовлении фетра для шляп использовалась ртуть, хроническое отравление которой вызывает психические расстройства. А сумасшествие мартовских зайцев объясняется брачным периодом, наступающим весной.

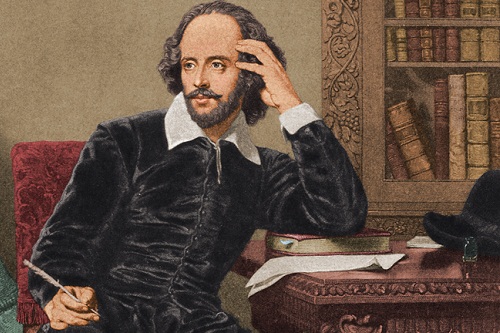

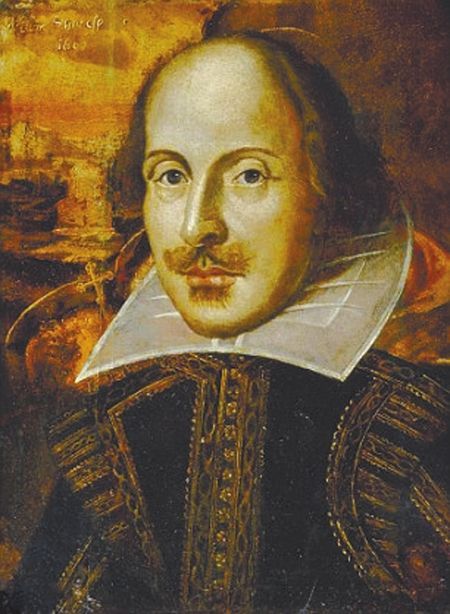

Макбет

Уильям Шекспир

Шекспир вовсе не выдумал сюжет пьесы «из головы». Он талантливо изложил средневековое сказание, причем довольно близко к первоисточникам. «Макбет» является самой популярной пьесой Шекспира. Она исполняется в мире каждые четыре часа.

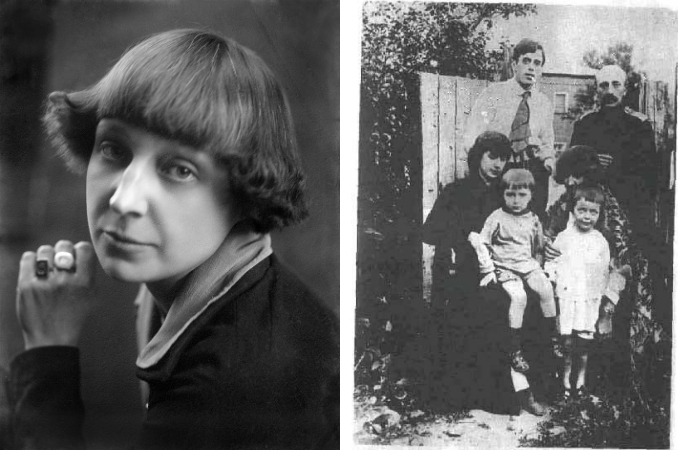

Лолита

Владимир Набоков

Считается, что на написание романа Набокова вдохновила нашумевшая история о Чарли Чаплине, который полюбил свою вторую жену Литу Грей, когда ей было 12 лет.

Горе от ума

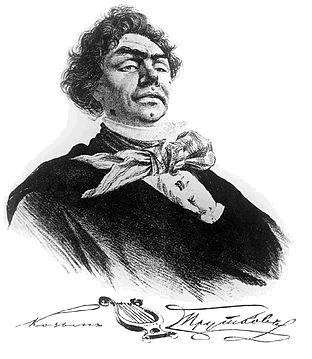

Александр Сергеевич Грибоедов

В 19 веке актрисы отказывались играть Софью в «Горе от ума» со словами: «Я порядочная женщина и в порнографических сценах не играю!». Такой сценой они считали ночную беседу с Молчалиным, который еще не был мужем героини.

Граф Монте-Кристо

Александр Дюма

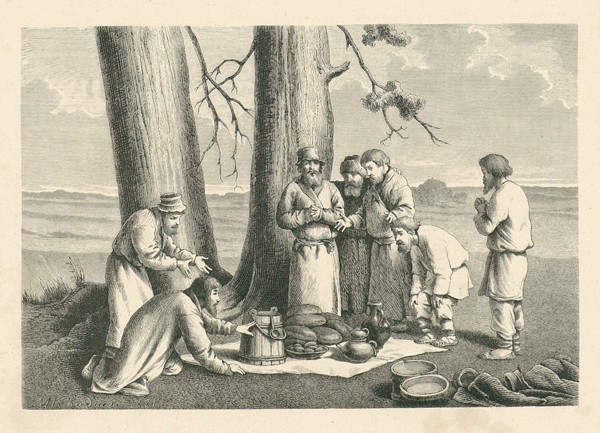

Сюжет «Графа Монте-Кристо» был почерпнут из архивов парижской полиции. Сапожник Франсуа Пико был арестован по доносу и брошен в крепость, где провел около 7 лет. В тюрьме Пико прорыл подземный ход в соседнюю камеру, где содержался богатый итальянский священник. Они подружились, и перед смертью священник поведал Франсуа тайну о скрытом в Милане сокровище. После выхода на свободу Пико овладел завещанными ему сокровищами и под другим именем объявился в Париже, где посвятил 10 лет возмездию за подлость и предательство.