Здесь был Иосиф Бродский

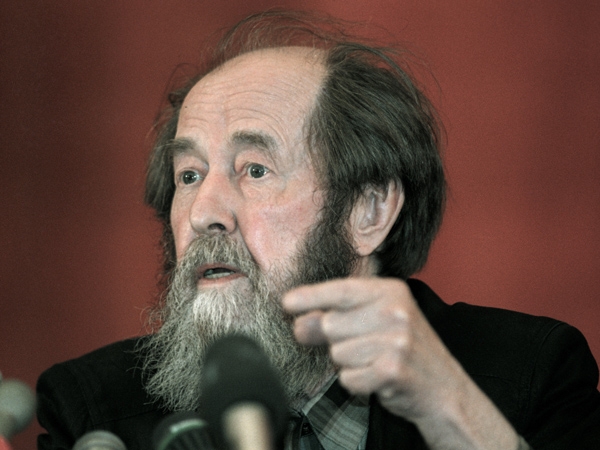

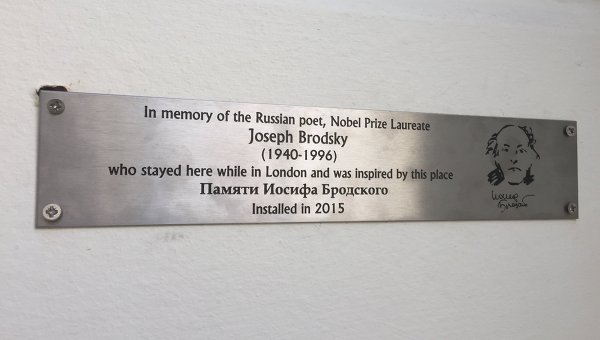

24 мая просвещенные поклонники мировой литературы отметили 75-летие великого поэта. Открыт первый в России музей поэта Иосифа Бродского в деревне Норинской Коношского района Архангельской области.

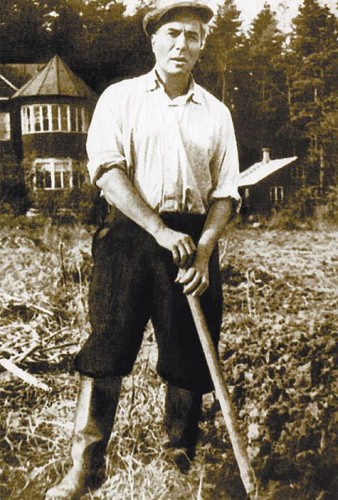

А вот тут, - говорит мой гид, - Иосиф Александрович работал выездным фотографом. Это коношский комбинат бытового обслуживания. Здесь Бродский познакомился и подружился с Владимиром Черномордиком. Кстати, вам обязательно надо познакомиться с женой Владимира. Она до сих пор живет в Коноше. А вот здесь, - продолжает Надежда Ильинична, - дом, в котором помещалось тогда районное отделение милиции. В 1964 году начальником отделения был Василий Полихронович Кузнецов. Он пожалел Бродского, который работал поначалу на лесоповале. Однажды он вызвал его в отделение, расстелил на столе карту района и сказал, чтобы Иосиф Александрович сам выбрал себе деревню на жительство, то есть на ссылку, дабы лес не валить, а заниматься посильным сельским хозяйством. Бродский внимательно оглядел карту и выбрал деревню Норинскую, поскольку жену его лучшего друга звали Галя Наринская.

Так, за разговорами мы миновали старую почту, откуда Бродский звонил в Ленинград и подошли к зданию районной библиотеки, носящей его имя. Тут, надо сказать, все подчинено этому имени: и шкаф с книгами, которые он читал, и шкаф с книгами о нем, и портреты на стенах, и целая инсталляция, названная "Поэтическим кристаллом". Меня как гостя из Москвы попросили прочитать под запись стихи Бродского для аудиофонда библиотеки...

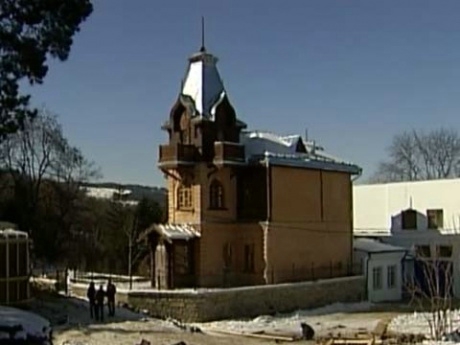

На следующий день мы с Надеждой Ильиничной отправились в Норинскую, где последовательно осмотрели дом Пестеревых, в котором, собственно, и жил Бродский, который и представляет собой первый музей ему посвященный. Там в чистенькой светелке был накрыт стол с пирогами и прочей снедью: на открытие дома-музея ждали губернатора Архангельской области. И покуда губернатор был в пути, мы осмотрели дом Таисьи Ивановны Пестеревой, где поэт проживал в течение первых двух недель в Норинской. Этот замечательный старый дом купили бизнесмены Елена и Анатолий Мальцевы, тоже поклонники Бродского. Осматривая все это, я наткнулся на одну из многочисленных ссылок, выставленных здесь: "Иосиф Александрович вспоминал о Норинской: "Это был один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и хуже, но лучше - пожалуй, не было". Всё, подумал я, пора выйти подышать свежим воздухом. Я покинул дом-музей, прошел до шоссе мимо гигантского транспаранта "Норинская. Вдохновение Бродским", выбрался на середину пустынной дороги и огляделся. Вокруг беззвучно замер пейзаж с умершей деревней, развалившимися домами, покореженными постройками, назначение которых теперь угадывалось с трудом. Три дома, превращенные в музеи, стояли среди этого кладбища странными островами. Когда сюда приехал Бродский, здесь было сорок домов с людьми, совхоз, телятник и ферма. Деревня была живой. Теперь совхоза нет, нет и людей, разрушились дома, покинутые хозяевами...

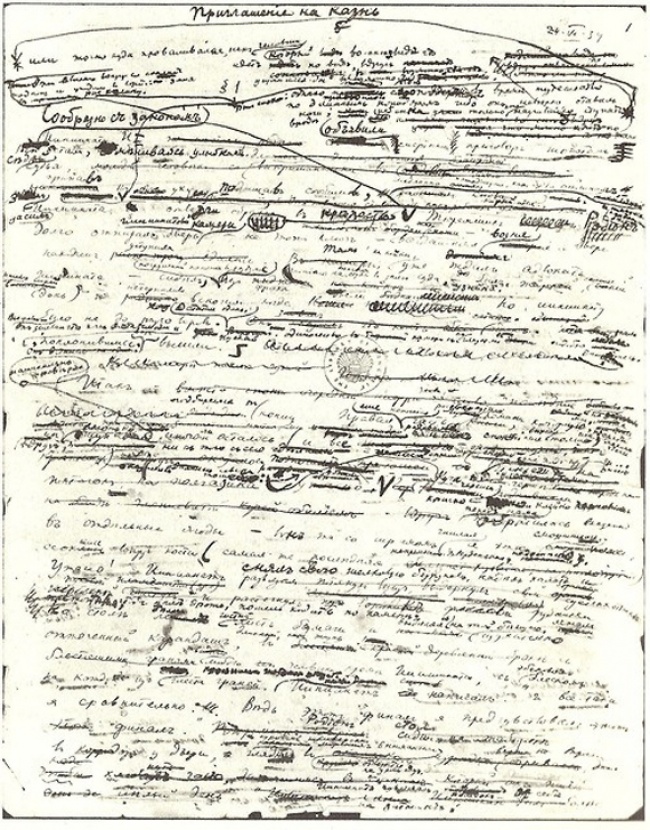

В какой-то момент мне захотелось сильно ущипнуть себя, чтобы прервать этот странный сон. Что, собственно, торжественно и радостно мы здесь открываем, спросил я себя: дом, куда Бродский приезжал творить, уединившись от городской суеты или позорный для моего Отечества факт ссылки большого поэта, его изощренное унижение ярлыком "тунеядец", психушкой, неправедным судом, тюремным заключением, принуждением к физическому труду, ограничением свободы? Что? И почему ни в библиотеке его имени, ни в доме-музее, ни в Норинской, ни в Коноше нет поразительных по степени хамства и невежества протоколов его допросов в Ленинградском суде? Думаю, ответ на этот вопрос - в замечательной мемориальной доске, прикрепленной к стене Коношского вокзала: "Сюда осенью 1964 года прибыл в ссылку поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский". В этой "памятной" надписи почти всё неправда. И главная ложь в том, что "осенью 1964 года" сюда прибыл не поэт, а осужденный тунеядец и не лауреат Нобелевской премии (он получит нобелевку только через двадцать три года), а "окололитературный трутень". Я понимаю, помнить именно об этом как-то не хочется. Но помнить надо именно об этом.

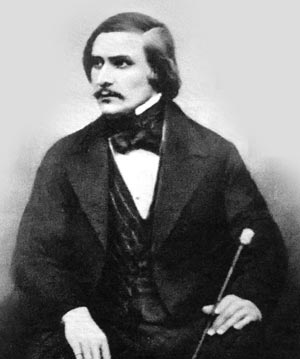

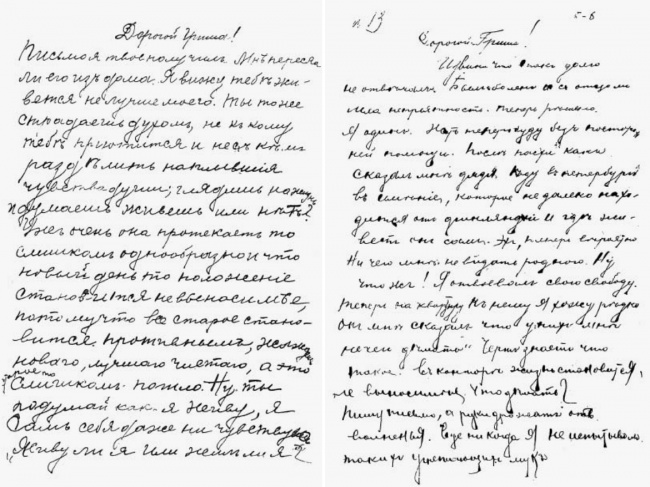

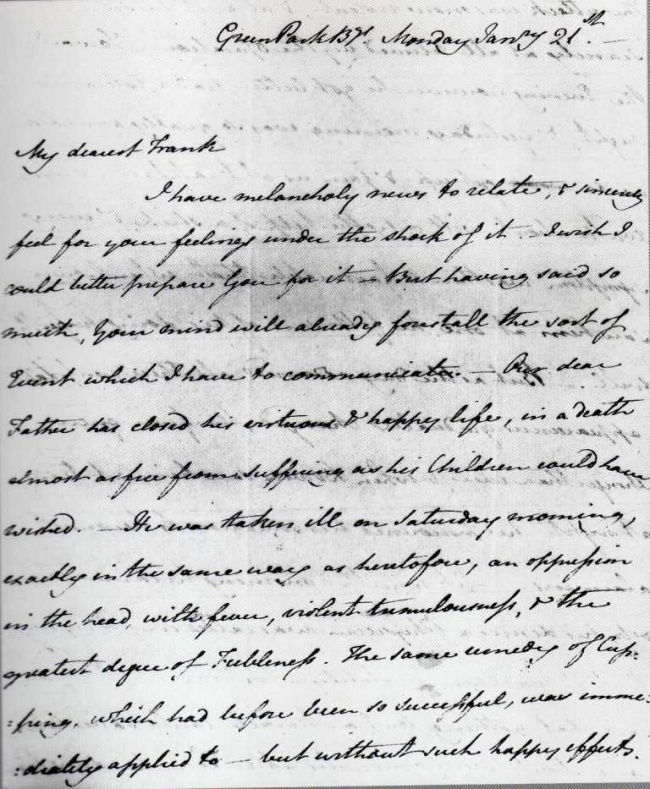

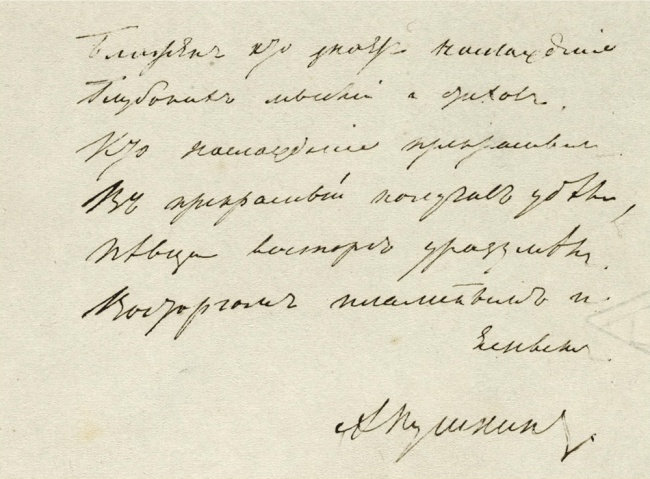

Как нельзя забывать, что Михайловское - место позорной ссылки великого Пушкина, а Воронеж - унижение ссыльного Мандельштама. Что Якутская слобода Амга будет вечно "знаменита" ссыльным Владимиром Короленко, сибирский Илимск - шестилетней ссылкой Александра Радищева, а деревня Пинега в той же Архангельской губернии "прославлена" ссылкой Александра Грина. Как нельзя забывать, что ярлык ссыльного был приклеен навечно и к гениальному Достоевскому...

Бродский был здесь полтора года, не оставив после себя ничего, кроме доброй памяти людей, с которыми был знаком, да замечательных стихов.

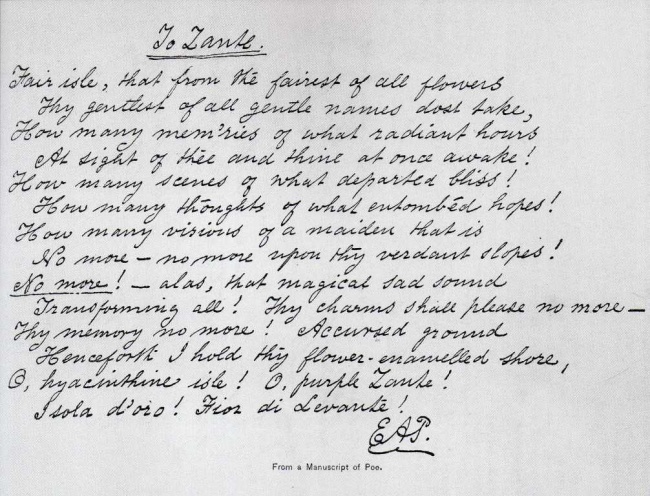

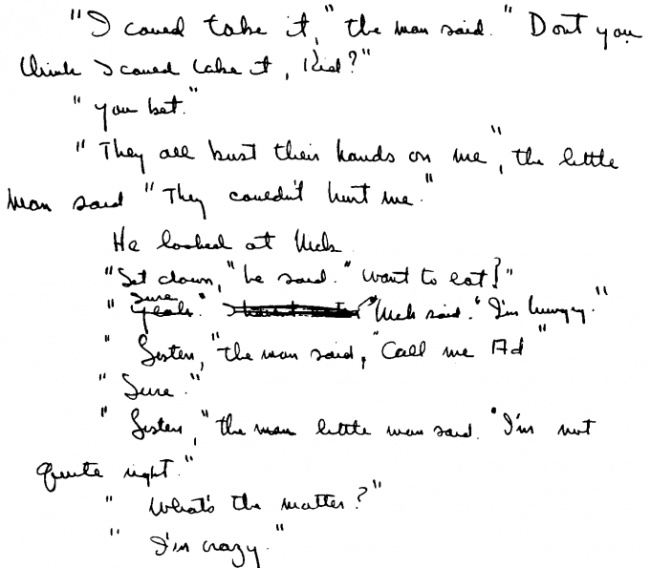

Судья Савельева (обращаясь к Бродскому): А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Савельева: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?

Савельева: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Савельева: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Бродский: Я не думал... я не думал, что это дается образованием.

Савельева: А чем же?

Бродский: Я думаю, это... от Бога...

Савельева: Вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?

Бродский: А почему вы говорите про стихи "так называемые"?

Савельева: Мы называем ваши стихи "так называемые" потому, что иного понятия о них у нас нет.

Надобно сказать огромное спасибо всем, кто и в Коноше, и в Норинской читает и любит Бродского. Это усилиями их умов, душ и умений здесь реально существует светлое облако уважения, знания и понимания подлинной поэзии. Прекрасные стихи Бродского учат коношские дети, осваивают взрослые, уважают местные чиновники. Спасибо губернатору Архангельской области Игорю Орлову за то, что помогает в создании музея, за то, что понимает, как это важно для людей - дышать настоящим искусством.

Теперь открыт этот музей, позволяющий вспомнить и тех, и других. Главным образом, конечно, поэта. Что замечательно. Жаль только, что, как и любая канонизация - эта ставит точку в человеческой истории, которая тут разыгралась когда-то. Бродский, словно предвидев всё, спустя десять лет после ссылки написал: "А зимой там колют дрова и сидят на репе,/ и звезда моргает от дыма в морозном небе./ И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли/ да пустое место, где мы любили".

Российская газета. Федеральный выпуск