Многим кажется, что детские писатели — добрые сказочники в карнавальных костюмах или такие взрослые дети, которые всегда не прочь подурачиться. Во всяком случае уж точно не мизантропы, которые заявляют, что никогда в жизни не позволили бы маленьким паразитам виснуть у них на плечах. А именно в этом признался сказочник Ганс Христиан Андерсен, увидев проект посвящённого ему памятника, где он изображался в окружении детей. И он в неприязни к своей же целевой аудитории далеко не одинок. Елена Погорелая рассказывает о поэтах и писателях, которые писали блестящие стихи и сказки для детей, но при этом не переносили их в жизни.

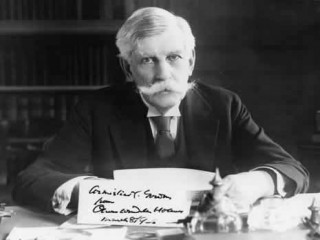

Ганс Христиан Андерсен

У самого популярного сказочника Ганса Христиана Андерсена в реальной жизни не было ни семьи, ни детей. Многочисленные нервные расстройства мешали ему общаться даже со взрослыми, а уж особо энергичные малыши его просто пугали. От них он ожидал чего угодно, вплоть до покушения на его жизнь. Когда маленькие читатели подарили любимому сказочнику самую большую в мире коробку конфет, Андерсен, боясь отравления, в ужасе отказался от гостинца и переслал его своим родственникам. Что же до волшебных андерсеновских сказок, то некоторые исследователи считают их слишком болезненными, слишком жестокими для детей. Действительно, гибель Русалочки или страшная судьба девочки, наступившей на хлеб, может по-настоящему травмировать впечатлительного ребёнка. Но чаще этот элемент ужаса только обостряет детское восприятие реальности, в которой всегда есть место — пусть даже и страшному — чуду.

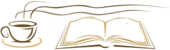

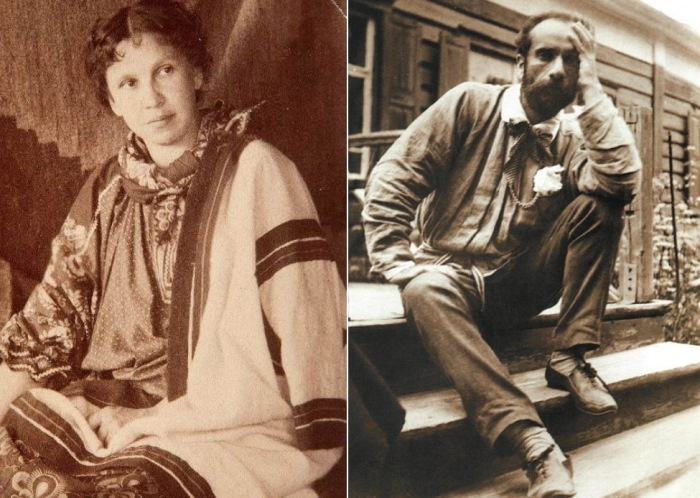

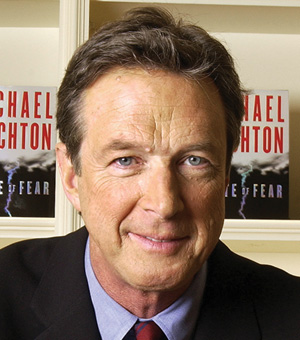

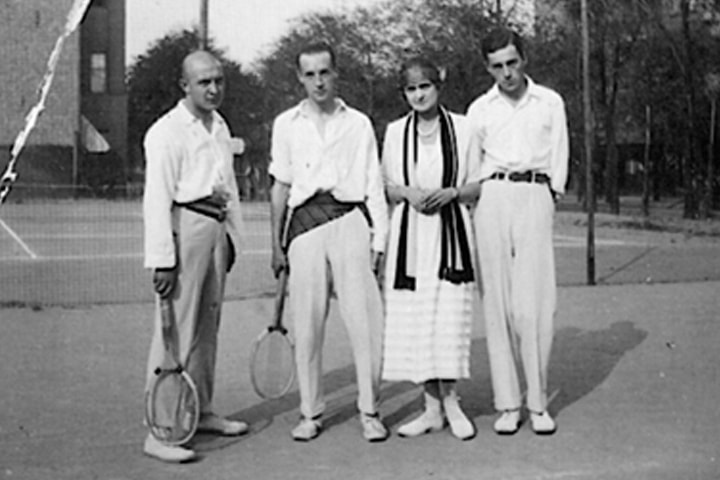

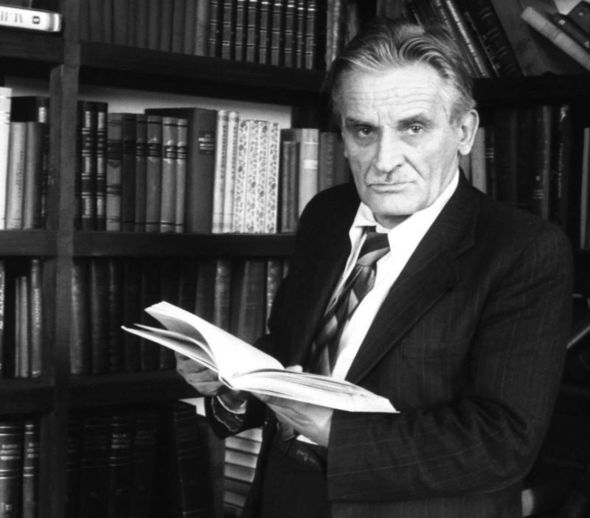

Юрий Олеша

Юрий Олеша

Может показаться, что случай Андерсена — это случай писателя европейского, лишённого пресловутой славянской душевности и теплоты. Но не только в Европе, но и в России любовь к детям необязательно сопровождала талант детского писателя. Так, Юрий Олеша, создатель «Трёх толстяков», гораздо более известных широкой аудитории, чем его взрослая проза, никогда не отличался восторженным отношением к юным читателям. Да и сама эта волшебная сказка о том, как борцами, поэтами и трибунами воспитывается новое революционное поколение, написана вовсе не от большой любви к детям — и не для детей. Просто однажды Олеша увидел красивую девушку, читающую сказки Андерсена, и пообещал ей написать сказку более интересную и современную. Так были созданы «Три толстяка», посвящённые именно ей — Валентине Грюнзайд.

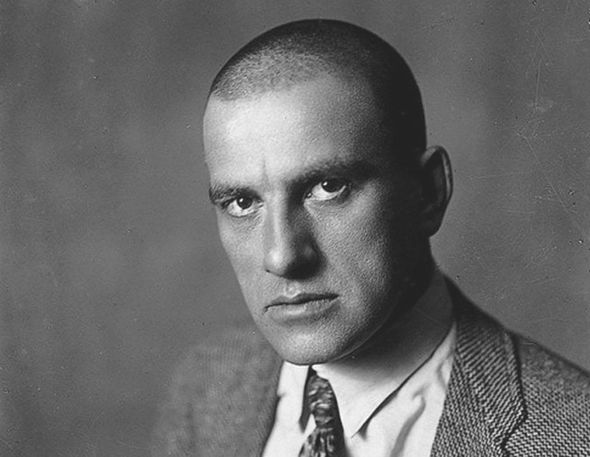

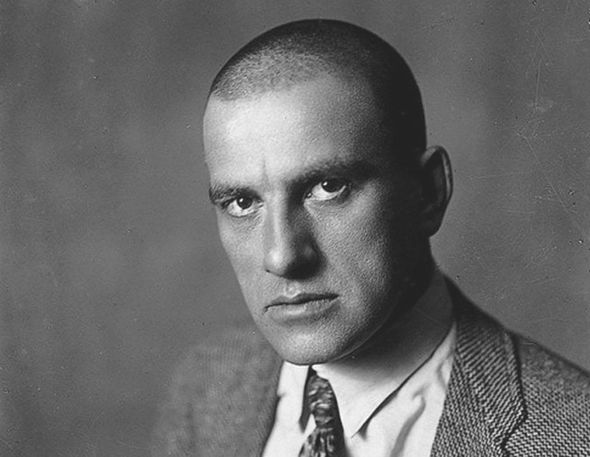

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский

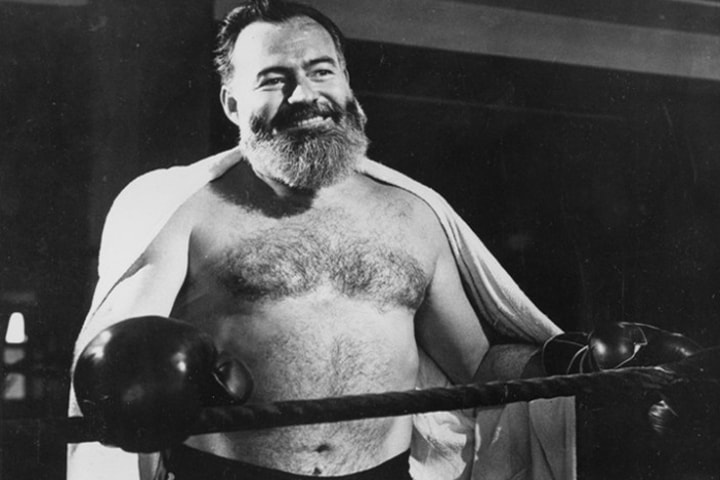

Мало кто знает, что Владимир Маяковский, автор едва ли не первых советских стихов для детей («Что такое хорошо и что такое плохо» и другие), был и автором скандальной строчки «Я люблю смотреть, как умирают дети…». По провокативности эта строчка переплюнула многие футуристические экзерсисы. И пусть она даже восходит к печальному признанию Иннокентия Анненского «Я люблю, когда в доме есть дети / И когда по ночам они плачут» — неподготовленного читателя это может шокировать.

К чужим детям поэт относился скорее с опаской, а в воспитании собственных не принимал никакого участия. Возможно, причина здесь в том, что после смерти отца от заражения крови Маяковский панически стал бояться различных инфекций. Не исключено, что именно эта бактериофобия и патологическое стремление к стерильности заставляли его сторониться детей, далеко не всегда соответствующих его представлению о чистоте. «Если сын чернее ночи, / грязь лежит на рожице — / Ясно, / это плохо очень / для ребячьей кожицы» — а ведь после весёлой прогулки «ребячья кожица» чаще всего выглядит именно так.

При этом детскими стихами Маяковского зачитывались многие поколения советских детей, да и сегодня они читаются взахлёб. Маяковскому свойственна подлинно детская завороженность ритмами и возможностями языка, которую настороженное отношение к детям нисколько не отменяет. К тому же первым своим читателям детская поэзия Маяковского нравилась тем, что активно использовала и язык, и образы тогдашней современности, делая ребёнка не просто наблюдателем жизни, а её активным участником:

На заводе хорошо,

а в трамвае —

лучше,

я б кондуктором пошёл,

пусть меня научат.

Кондукторам

езда везде.

С большою сумкой кожаной

ему всегда,

ему весь день

в трамваях ездить можно.

— Большие и дети,

берите билетик,

билеты разные,

бери любые —

зелёные,

красные

и голубые…

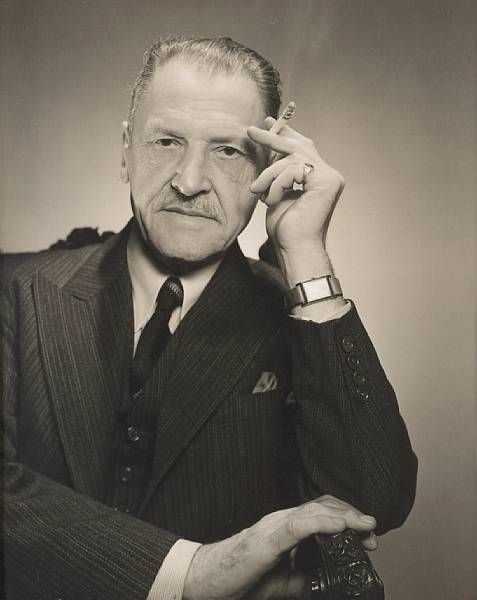

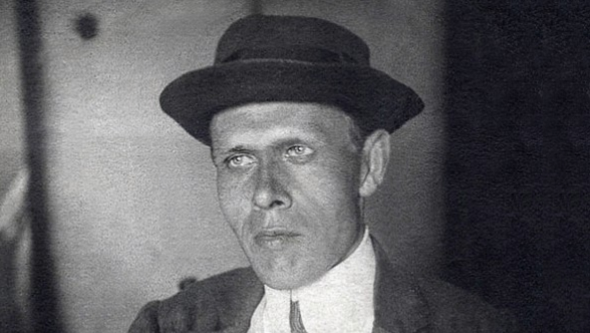

Даниил Хармс

Даниил Хармс

Вслед за Маяковским в детскую литературу пришло целое поколение поэтов. Именно они, члены поэтической группы ОБЭРИУ, стали у истоков новой детской поэзии. Не той, которую пародировал Саша Чёрный в известном поэтическом шарже «Сиропчик» («Дама, качаясь на ветке, / Пикала: „Милые детки! / Солнышко чмокнуло кустик, / Птичка оправила бюстик / И, обнимая ромашку, /Кушает манную кашку…“»), а умной, озорной, абсурдистской, построенной на недоверии к устоявшемуся значению слов и стремлении доискаться до истинной их природы. Только такая поэзия и приветствовалась в «пионерских» журналах, издаваемых в 1930-е годы в советской России, — в «Еже» и «Чиже».

«Как портной без иглы, / Как столяр без пилы, / Как румяный мясник без ножа, / Как трубач без трубы, / Как избач без избы — / Вот таков пионер без „Ежа“» — рекламировал свой журнал Даниил Хармс, один из основных авторов новой детской литературы. Тем не менее ни для кого не секрет, что «пионеров», то есть детей, он совсем не любил и не раз повторял: «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!» Фразой этой и по сей день с упоением пользуются чайлд-фри, вряд ли вспоминая при этом, что её автор Хармс был ещё и автором вот такой, например, обожаемой малышами считалки:

Жили в квартире

Сорок четыре,

Сорок четыре

Весёлых чижа:

Чиж-судомойка,

Чиж-поломойка,

Чиж-огородник,

Чиж-водовоз,

Чиж за кухарку,

Чиж за хозяйку,

Чиж на посылках,

Чиж-трубочист…

Это стихотворение написано в соавторстве с Сергеем Михалковым. Но и в своих оригинальных детских стихах Хармс очень часто использует элементы цифрового, математического языка. Возможно, это дань математическим фантазиям Хлебникова, а может, алгебраические расчёты и логика попросту помогали ему упорядочить хаотический окружающий мир, выворачивающийся из-под ног. Как бы то ни было, именно это сочетание причудливого порядка и шевелящегося под ним абсурдистского хаоса и привлекает к Хармсу детскую аудиторию. Ведь детям нравится думать, что упорядочить можно любую бессмыслицу — да еще и так, чтобы эта бессмыслица оказалась сияющей, филигранной, воздушной:

Несчастная кошка порезала лапу,

Сидит и ни шагу не может ступить.

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,

Воздушные шарики нужно купить.

И сразу столпился народ у дороги,

Стоит и кричит, и на кошку глядит.

А кошка отчасти идёт по дороге,

Отчасти по воздуху плавно летит.

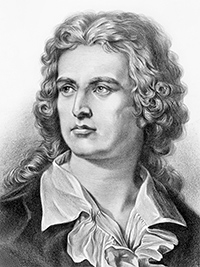

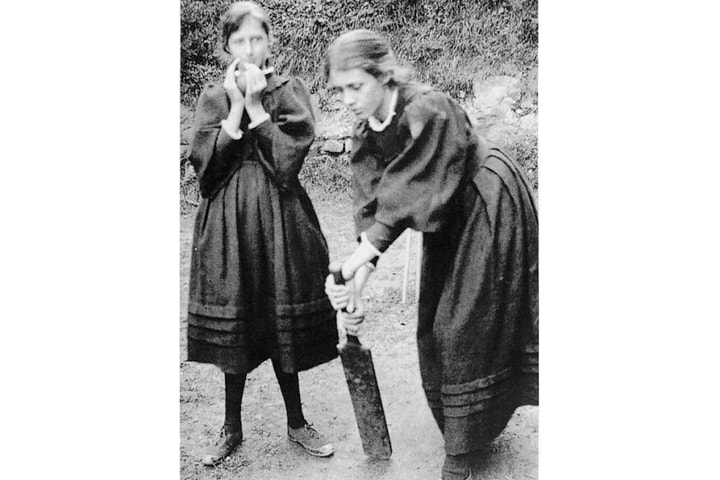

Александр Введенский

Александр Введенский

Друг Хармса и исследователь поэтики обэриутов Николай Харджиев писал, что не все из участников группы ОБЭРИУ были одинаково успешны в детских стихах: «Введенский халтурил в детской литературе: ужасные книжки писал, хороших было очень мало… А Хармс, кажется, написал всего шесть детских книг и очень хороших — он не любил этого, но не мог писать плохо».

Согласившись с заслуженной похвалой Хармсу, тем не менее поспорим про Александра Введенского (1904–1941). Вероятно, халтуры в его детских стихотворениях и вправду хватало — чего стоят только зубодробительные «Четыре хвастуна», где даже ритм текста буквально хромает на обе ноги («Вчера, например, случилось горе: / Брат себе лоб разбил в коридоре. / Сразу я без разговоров лишних / Поставила ему на пятки горчичники. / Дайте мне только вату белую, / Я перевязку любую сделаю»)… Но можно ли представить себе детскую литературу без знаменитого хулиганского «Кто?»?

Дядя Боря говорит,

Что

Оттого он так сердит,

Что

Кто-то на пол уронил

Банку, полную чернил,

И оставил на столе

Деревянный пистолет,

Жестяную дудочку

И складную удочку.

Может, это серый кот

Виноват?

Или это чёрный пёс

Виноват?

Или это курицы

Залетели с улицы?

Но любил ли Введенский детей? Вряд ли. Не умея устроить свой собственный быт, он не особенно заботился о быте и удобстве окружающих. Его собственный сын Пётр родился за четыре года до ареста Введенского, а загадочная поэма «Потец», по которой в 1992 году был снят фантасмагорический мультфильм Федулова, рисует довольно-таки сложную — и страшную — картину взаимоотношений отца с сыновьями. Вообще, обэриуты нередко приоткрывали в своих детских стихах недетскую, абсурдную и часто трагическую реальность, возможно, поощряя интерес детского сознания к ужасному. Или готовя к встрече с ним.

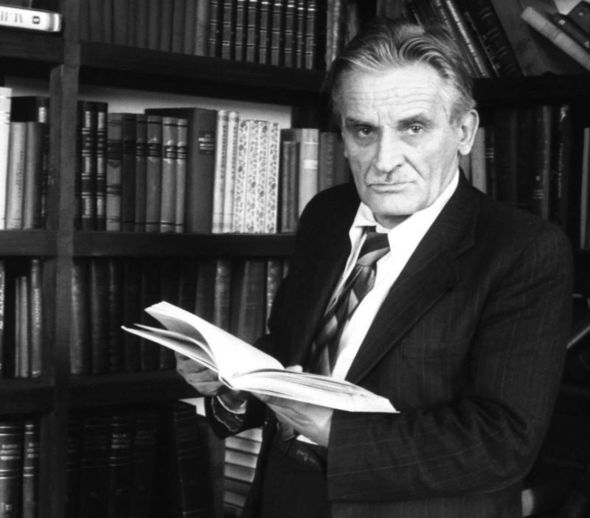

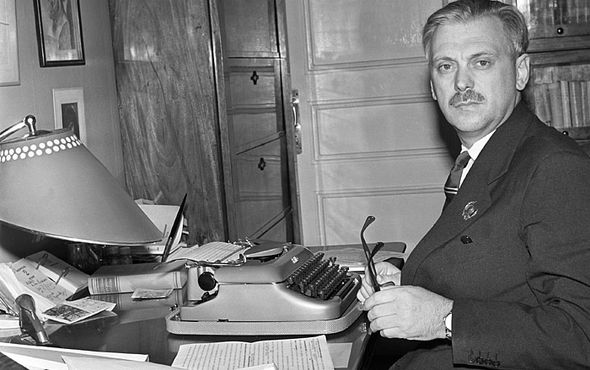

Сергей Михалков

Сергей Михалков

Напротив, в поэзии Сергея Михалкова ничего ужасного не было, да и быть не могло. Согласно общепринятому мнению, уж он-то детей любил, особенно советских, и даже отважно защищал их от американских империалистов (например, в пьесе «Я хочу домой»). Но сам Михалков признавался, что в жизни он «к маленьким» равнодушен. «Он терпеть не мог детей, как подросток не терпит сверстников, — вспоминал про отца режиссёр Никита Михалков. — Они его раздражали. Даже когда я позвонил ему рассказать, что у него родилась правнучка, он сказал: „Хорошо. А вообще что нового?“».

В стихах Михалков-старший часто предпочитает не развлекать, а воспитывать детей. Да, лучшие михалковские тексты легки, лишены назидательности и поддерживают игровое начало. Но есть у него и назойливо дидактические, нравоучительные «страшилки» — такие, как история «Упрямого лягушонка». Впрочем, любим мы Михалкова совсем не за это, а вот за такую точнейшую передачу ребяческой интонации — немножко хвастливой, немножко самоуверенной, но главное — не устающей удивляться этому миру, ещё не успевшему показаться ребёнку во всей полноте:

— А у меня в кармане гвоздь!

А у вас?

— А у нас сегодня гость!

А у вас?

— А у нас сегодня кошка

Родила вчера котят.

Котята выросли немножко,

А есть из блюдца не хотят!

Все детские писатели, любят они или не любят детей, сами остаются немного детьми. Точность проникновения в детское сознание и умение работать с детскими ожиданиями, а порой даже травмами, методами поэзии — вот что отличает их от большинства окружающих. А важна ли и необходима ли тут любовь к детям — вопрос спорный.